Atempause im Theater der Unruhe

Von Sebastian Köthe

Im Artist Lab „Die neue Normalität“ haben sich das Theater Strahl und Freund*innen mit dem Theatermachen für ein junges Publikum beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass sich von einem unruhigen Publikum viel lernen lässt und dass ein Theater der Zukunft in die ganze Gesellschaft hinausreicht. Ein Beitrag von Sebastian Köthe.

LABOR – Die neue Normalität

Das Theater Strahl ist ein Theater für ein junges Publikum. Das klingt erst einmal recht eindeutig: ein junges Publikum – das sind Jugendliche, die zur Schule gehen, selbst in Theatergruppen spielen, sich für Kunst interessieren, vielleicht auch einfach Langeweile haben. Auf den zwei Bühnen des Theaters in Berlin Schöneberg – bald bekommt das Strahl ein eigenes Haus im Stadtteil Friedrichshain – erleben Teenager seit mehr als 30 Jahren ein Theater, das sie an gemeinsamen Stückentwicklungen, Workshops und Gesprächen teilhaben lässt. Doch was macht Kinder und Jugendliche eigentlich aus, die mehr sind als bloß „kleine Erwachsene“? Welche Ästhetiken sind ihnen angemessen? Welche Potenziale bringen sie ins Theater mit? Wie geht Partizipation, die mehr als cringe ist?

Diesen

und mehr Fragen hat sich das Theater Strahl, geleitet vom Dreigespann

Karen Giese, Anna Vera Kelle und Matthias Kelle, im Lab Die neue

Normalität in einem dreitägigen Workshop auf seiner Probebühne gestellt.

Hausmitglieder, Theatermacher*innen und Assoziierte haben sich die im

Theateralltag stets fehlende Zeit genommen, sich von ihrem eigenen

Auftrag – dem Theater für ein junges Publikum – irritieren zu lassen.

Das Artist Lab diente ihnen als Atem- und Reflexionspause, in der der

Druck von Produktionen, Presse und Publika einmal beiseite geschoben

wurde. Manchmal braucht es die Abwesenheit der Zuschauer*innen, um über

sie nachdenken zu können. Unterstützt wurde diese Irritationsarbeit von

den Expert*innen Sarah Buser, Anna Volkland und Christos Varvantakis.

Ihre Inputs handelten vom erzählerischen Potential technischer Apparate,

von den strukturellen Unterschieden zwischen dem Kinder- und

Jugendtheaterbereich einerseits und dem Stadttheater andererseits, und

von der politischen Agency von Kindern.

© Manuel Paul

© Manuel Paul

Das aktivistische Potenzial von Kindern wurde anhand eines Vortrags des visuellen Anthropologen Varvantakis diskutiert, der zurzeit am Goldsmith’s College in London arbeitet und ein Forschungsprojekt zu Fotografien von Kindern leitet. Unter dem Titel Tuning In: Listening and Conversing with Young People hat Varvantakis die Kreativität, Handlungsfähigkeit und Wunschbildung von jungen Menschen in Athen, Hyderabad und London untersucht. Sein Ziel: Die Klischees, die vielen Erwachsenen von Kindern im Kopf herumschwirren – passiv, bedürftig, unschuldig – zu hinterfragen, um in ihren vermeintlich assoziativen Äußerungen eine bereichernde Perspektive auf unser urbanes Zusammenleben zu entdecken. In der Perspektive der Kinder entdeckt Varvantakis einen anderen Blick auf Barrieren, Infrastrukturen, Medientechnologien – auf Möglichkeit der Teilhabe. In seinen Forschungsprojekten führte er Gespräche mit Kindern und ihren Bezugspersonen, spielte mit ihnen, gab ihnen Kameras in die Hand, ließ sie Karten zeichnen, Geschichten erzählen oder miteinander diskutieren. Partizipation hieß hier nicht, dass die Kinder an seiner Forschung teilnehmen durften, sondern dass im Gegenteil er zuerst an ihrem Alltag und ihren Ideen von einem besseren und guten Leben partizipierte. Varvantakis’ Beobachtungen sind verblüffend. In einem gezeichneten Stadtplan etwa entdeckte er ein erfundenes Kaugummigeschäft. Dem Kind ging es dabei nicht um die Kaugummis, wie er im Gespräch herausfand, denn die kauften die Eltern sowieso. Es ging dem Kind um die Autonomie, sich selbst Kaugummis kaufen zu können. Das Geschäft war genau in den kleinen Bereich der Stadt gewünscht, den es – weil vom elterlichen Balkon aus überschaubar – selbstständig navigieren durfte. In einer anderen Fallgeschichte hinterfragten die Athener Kinder, wer eigentlich darüber entschieden habe, dass die besten Kletteräste eines Baumes inmitten eines ansonsten langweiligen Spielplatzes gestutzt wurden (nach großangelegter Initiative wurde der Baum nicht mehr beschnitten). Ein anderes Beispiel erzählte davon, wie sich die Kinder mit Kameras in ein nuanciertes Verhältnis zum Nationaldenkmal Akropolis setzten: Während es manche aus ehrfürchtiger Ferne knipsten, nutzten andere den Kamerazoom, um es visuell in Besitz zu nehmen. Die Resultate des Vortrages waren vielfältig: Es bedarf der Sensibilität und Selbstkritik, um die Aussagen von Kindern nicht als naiv abzutun und in den eigenen Projektionen zu ersticken. Es braucht Zeit, um Vertrauensbeziehungen aufzubauen und geeignete Experimentierformate zu finden. Kinder haben vielleicht eine so schlechte Lobby in der professionellen Politik, weil ihre Visionen und Wünsche oft radikaler sind als die von Erwachsenen – das hat nicht zuletzt Fridays for Future gezeigt. Vielleicht müsste ein Ziel des Jugendtheaters darin liegen, sich von seinem Publikum radikalisieren zu lassen.

© Manuel Paul

© Manuel Paul

Ziel eines Theaters für Jugendliche und Kinder kann es nicht sein, sie zu ruhig gestellten Zuschauenden zu disziplinieren und ihnen wie im schulischen Frontalunterricht etwas beizubringen. Die gegenwärtigen Debatten um das Theater als safe space, als safer und braver space, sind auch hier relevant: was hieße das für Jugendliche? Wie verändert sich ihre Freiheit zur Partizipation, wenn sie von Lehrer*innen, die den Bewertungs- und Normierungskontext Schule verkörpern, oder von Bezugspersonen, die ein sehr bestimmtes Bild von ihnen haben, begleitet und beobachtet werden? Eine Labor-Teilnehmerin erzählte von einer Inszenierung, bei der alle Erwachsenen an einem bestimmten Punkt das Publikum verlassen mussten, und wie sich die Atmosphäre danach schlagartig veränderte.

In der Pause kreiste das Gespräch um die Zeitlichkeit des Theaters. Varvantakis hatte mehrere Jahre mit den Kindern geforscht. Stückentwicklungen im Theater dauern hingegen um die sechs Wochen, Workshops ein paar Tage oder einen Nachmittag. Welche anderen Zeitformate wären für das Theater denkbar? Wie ließe sich eine längerfristige Bindung an das Publikum knüpfen? Wie wäre es mit einem Langzeitstück, dass über mehrere Jahre entsteht, in dem Proben und Aufführungen ineinander verschmelzen?

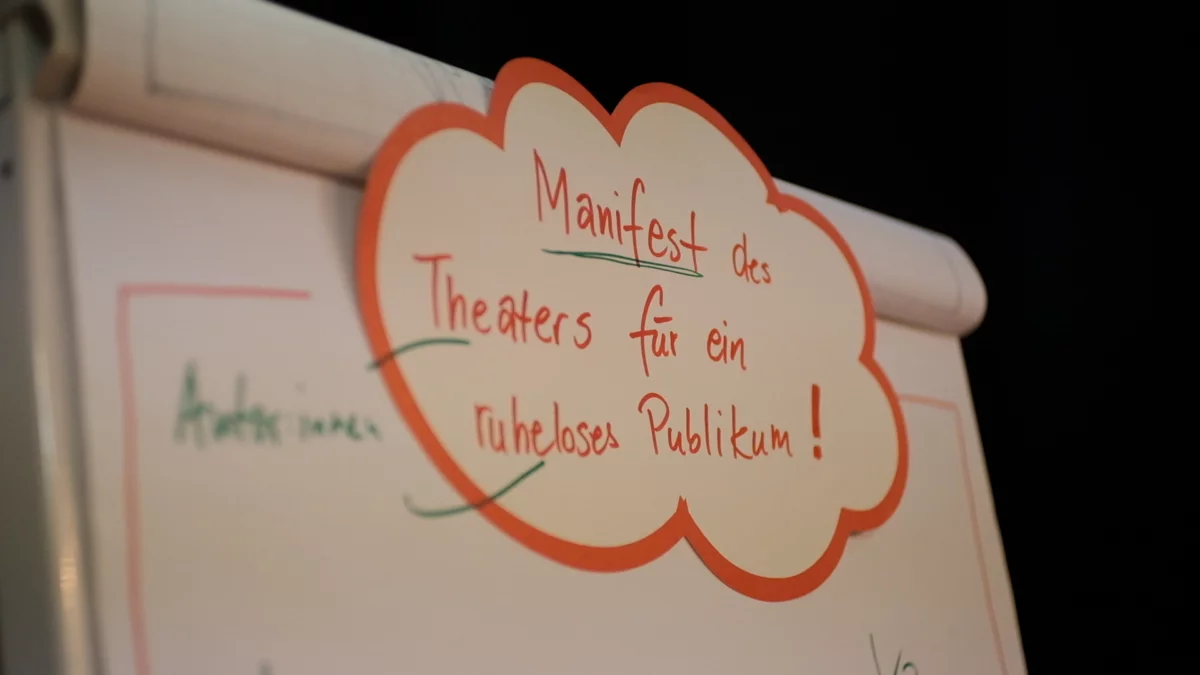

Am Ende der Labor-Arbeit wurde der Blick vom Publikum zurück auf die Theatermacher*innen selbst gewendet. In einem bunten Manifest, das erzählerische Versatzstücke, Zukunftsvisionen und Mantras enthält, wurde ein Theater für ein ruheloses Publikum imaginiert. Dabei wurde deutlich, dass die Bedingungen für ein gutes Theater nicht nur auf der Bühne, nicht nur in der Fantasie der Autor*innen, Spieler*innen oder Ausstatter*innen liegen, sondern dass sie das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt umfassen. Ausgemalt wurde ein zukünftiges Theater, das Kooperationen mit Gamingschmieden eingeht, in welchem die Besucher*innen der Schulvorstellungen nicht übermüdet, sondern ausgeschlafen sind; das von einem vom Bundestag verabschiedeten „Grundrecht auf Kunstpartizipation“ ideell wie finanziell profitiert. Die Utopiearbeit zeigt, dass die Visionen vom zukünftigen Theater weit über seine vier Wände hinausgehen: Es holt junge Menschen wortwörtlich in der Schule ab, es steht in engem Austausch mit anderen Kunstformen und digitalen Lebensformen, es wird von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen.

Das Theater Strahl verschreibt sich einem unruhigen Publikum. Diese Unruhe ist nicht zuerst ein Element der Störung, wie in der Schule, am Esstisch oder in dem, was man fairerweise Erwachsenentheater nennen müsste. Die Unruhe ist eine auch politische Energie, die Spiegel einer nervösen und rastlosen Gegenwart ist und mehr noch: ein Medium, in dem neue Gedanken, Ideen und Spielformen entstehen können. In der Unruhe liegt die Kraft. In der Atempause des Labors, in den fachnahen und fachfremden Vorträgen, in der Entwicklung eigener Utopien wurde vielleicht genau das eingeübt: Unruhe bewahren.

Im Sommer haben freie Künstler*innen-Gruppen in 30 bundesweiten Artist Labs die krisenhafte Gegenwart untersucht. Sebastian Köthe, Elisabeth Wellershaus und ein Team an Gastautor*innen haben ihnen dabei über die Schulter geschaut.